单分子检测是一种可针对低丰度分子进行高灵敏检测的手段,可识别分析的分子个数甚至可达到10个以内。对此,最新研究工作都在努力实现极低浓度、极小体积的复杂样本检测,这些样本不乏小分子量的目标分子。在此,单分子检测并不局限于以单个分子为分析对象的检测,也包括检测范围宽但检测限达到少数几个分子的高性能检测,例如,在微升级检测体积下进行aM级检测限的传感分析,检测水平可认为达到单分子级。

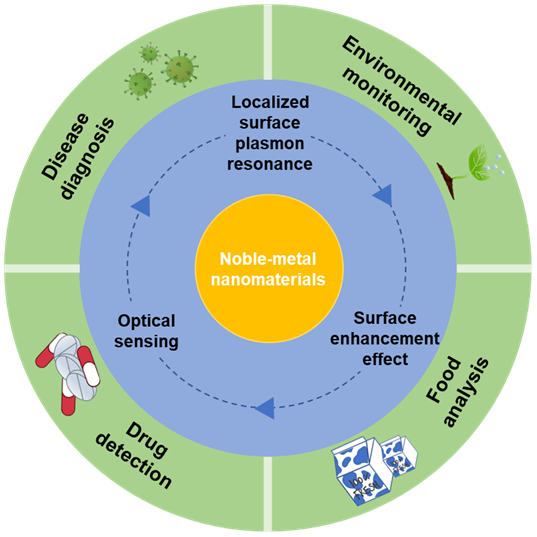

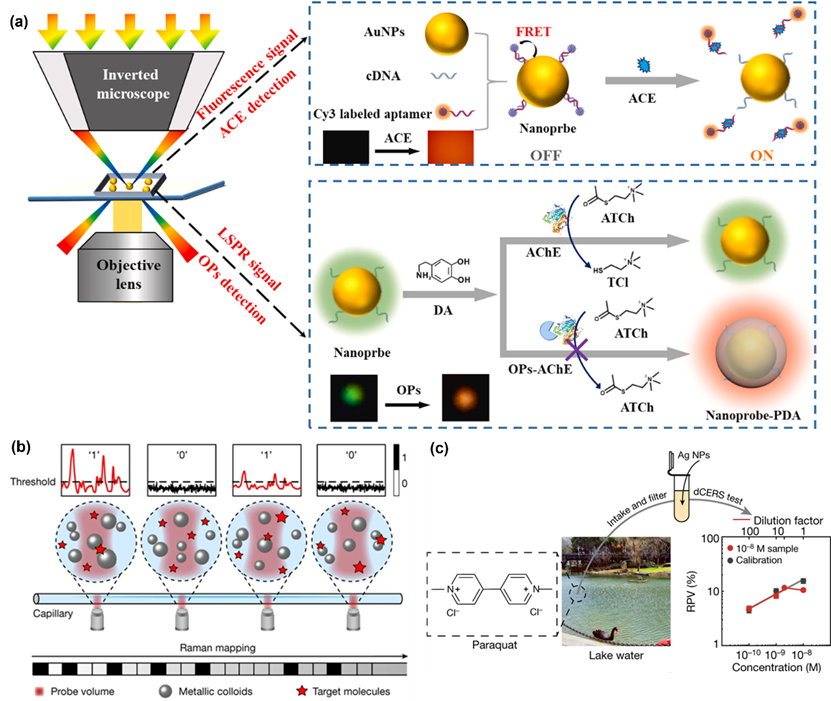

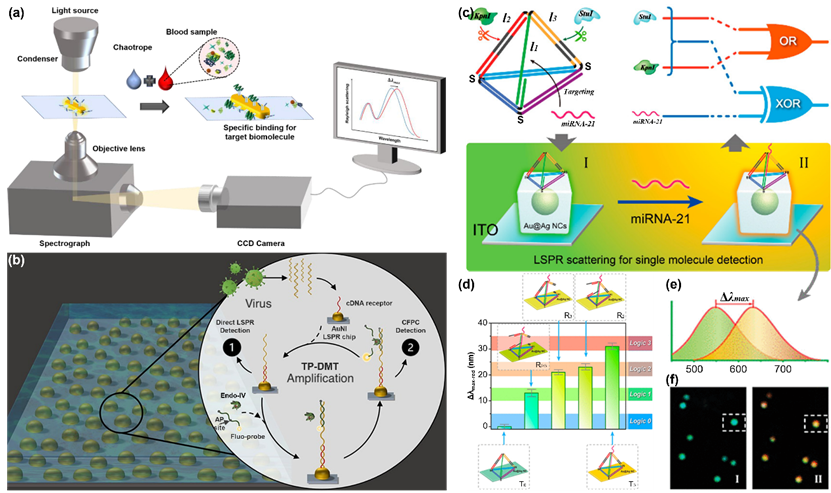

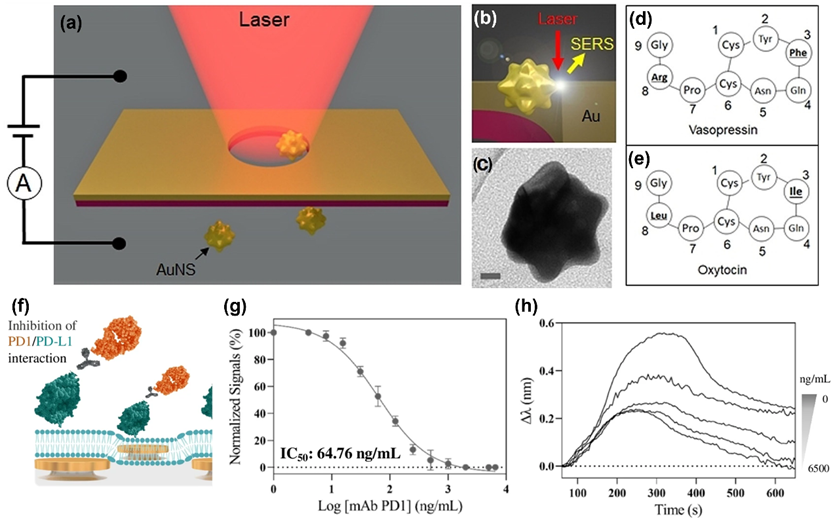

局域表面等离激元共振(LSPR)是纳米等离子激元学中常见的物理现象,易发生于贵金属(如金和银)表面。基于LSPR的传感技术具有无标记、可实时监测、响应快速且高灵敏等优势,在医学诊断、生物或化学传感、环境监测和药物分析等诸多领域有较好的应用前景。

目前,利用LSPR传感技术实现单分子灵敏度检测仍具挑战,技术难点包括在纳米尺度下开展材料优化和结构设计,以提高传感灵敏度;在单分子灵敏度的高标准需求下进行器件集成和可重复性验证,以保障传感可靠性。最近,基于LSPR的单分子灵敏度检测技术发展迅速,团队近期跟踪前沿进展,对比总结各项技术特点,从疾病诊断、环境监测、食品分析、药物检测等四方面探讨其发展潜力,以期为新一代LSPR单分子灵敏度检测技术的发展提供新思路。

LSPR在单分子检测中,以其高灵敏度、无标记、快速且可实时检测等众多优势,促进了疾病诊断、环境监测、食品分析与药物检测等领域研究的发展。本团队从基于LSPR的传感出发,介绍了其基本原理、表面增强效应以及传感上的设计与优化,以供后续研究者在结合LSPR设计新型便捷且更高灵敏的传感方案上提供一定思路。此外,还将LSPR应用在四种领域中的检测方法做了分析与比较,充分结合当前各信号增强和分子识别的策略,为基于LSPR的传感成为一种更高效、可靠且高灵敏的单分子检测技术提供了前景。

单分子灵敏度的检测技术仍然具有检测设备昂贵、检测过程繁琐、可靠性不足等问题。因此,研究者们应当从原理性和技术性问题出发,研发新的传感材料,建立新的传感策略,拓展LSPR单分子灵敏度检测技术的应用。典型问题和解决思路探讨如下:

(1)尽管LSPR极大地增强了表面分子与光的相互作用,但单分子灵敏度检测依然受到噪声和背景信号的限制,导致检测限难以进一步降低。LSPR的灵敏度通常依赖于“热点”的分布与密度,并与纳米结构高度相关。为解决这一问题,可以借助DNA或多肽等生物分子导向合成多“热点”分布与高密度的金属纳米颗粒,或者通过动态调控既定等离激元纳米结构中的耦合效应等,以辅助检测信号的放大,最终提高检测灵敏度并减少信号波动。

(2)尽管LSPR技术可对单分子实时响应,然而它同样容易受到非特异性吸附的干扰,这会显著降低检测的特异性。为了解决这一问题,可以在传感器表面引入具有高亲和力的识别分子,例如抗体、核酸适配体或特定的功能团。这种表面化学修饰不仅能增强对目标分子的选择性,还能有效抑制非特异性分子的吸附,从而提高整体检测特异性。此外,还可以结合两种识别分子(如抗体与适配体),形成双重识别层。这种策略使得一个分子负责初步捕获目标分子,而另一个分子则用于后续的二次识别或信号放大。这种双重识别机制在提高特异性的同时,能够显著降低非特异性吸附对信号的影响,从而确保LSPR技术在单分子灵敏度检测中的准确性和可靠性。

(3)LSPR技术的单分子灵敏度检测通常采用单通道设计,难以满足高通量检测的需求,因此每次仅能处理少量样品。为提升通量,可以设计多通道阵列传感器,将多个LSPR传感器整合在同一芯片上,实现并行检测以同时处理大量样品。通过微纳加工和微流控技术在单个基底上构建多个独立的通道,可精确控制样品流动路径、检测区域和检测时间,从而显著提高检测通量和效率。此外,高通量检测还要求快速、精确的数据采集与处理,而传统LSPR检测的数据处理效率有限,制约了整体实验进程。为此,可以采用人工智能和机器学习算法进行自动化信号处理,从而有效识别目标分子的特异性信号,减少人工干预。

未来,研究人员将持续攻克技术瓶颈,进一步优化和拓展LSPR技术应用,如药物代谢和治疗的实时监控、环境中微塑料及其他纳米级污染物的来源追踪和检测,以及人类健康风险预警等。与此同时,借助新型材料和结构的开发、设计,结合微流控系统及智能分析技术(如机器学习和深度学习),LSPR技术将有望在精准诊断、环境监测、食品安全等关键领域发挥更为核心的作用,从而促进人类健康与环境的可持续发展。

1. 罗成璐,田梦,崔宇凡等. 化学学报,2025,83(1):60-71

2. 课题组网页:https://faculty.hitsz.edu.cn/maxy