精神疾病是一组表现为情绪调节、认知或行为功能障碍的精神疾病1。由于其高患病率、高发病率以及高死亡率,成为了全球公共卫生威胁,给社会带来巨大的经济与健康负担2,3。尽管已有大量研究表明,大脑结构连接组的异常与精神疾病的发生存在关联,但二者间的因果关系至今仍未明确。孟德尔随机化(Mendelian randomization,MR)方法作为随机对照试验(RCT)的重要替代方案,可利用遗传变异作为工具变量(IV),有效规避传统观察性研究的混杂偏倚与反向因果问题,从而更可靠地推断暴露因素与结局因素间的因果关系4,5。

近日,哈尔滨工业大学(深圳)医工学院叶辰飞、计算机学院苏敬勇携手在脑科学与精神病学领域国际期刊 Psychiatry and Clinical Neurosciences上发表题为“Mendelian randomization analyses uncover causal relationships between brain structural connectome and risk of psychiatric disorders ”的研究论文。该研究首次通过MR分析,探索了人脑皮层功能网络内和皮层下结构间的白质结构连接与13种常见精神疾病间的双向因果关系。哈工大深圳计算机学院硕士研究生肖衎威为第一作者,医工学院副研究员叶辰飞与计算机学院教授苏敬勇为共同通讯作者。

该研究基于多项大规模全基因组关联分析研究(GWAS)数据,采用双向双样本MR分析方法,系统地探究了206项量化了皮层半球、皮层网络和皮层下结构(脑区内部以及脑区间)白质束密度的结构连接表型与13种精神疾病间的因果关系。正向MR分析揭示了5个白质结构连接表型对6种精神疾病患病风险的因果影响,逆向MR分析揭示了2种精神疾病患病风险对4种白质结构连接的因果影响。通过系列敏感性分析与阴性对照实验,进一步增强了结果可靠性。

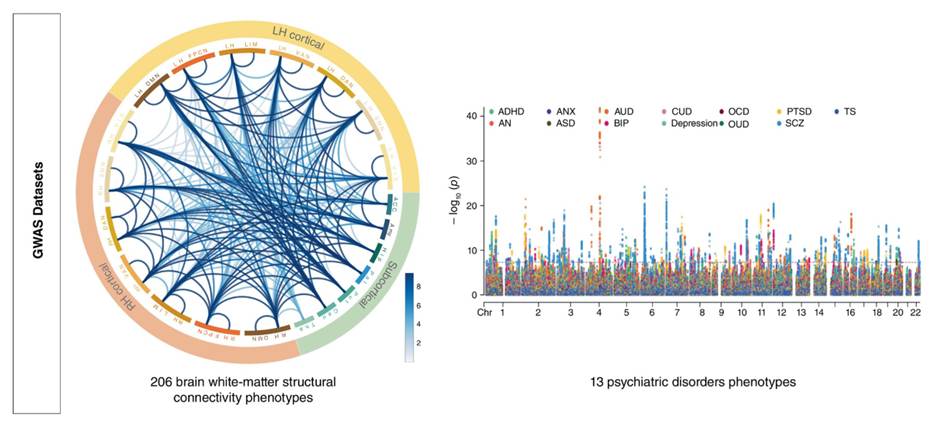

图1 研究使用的人脑结构连接组与13种精神疾病的GWAS数据集介绍

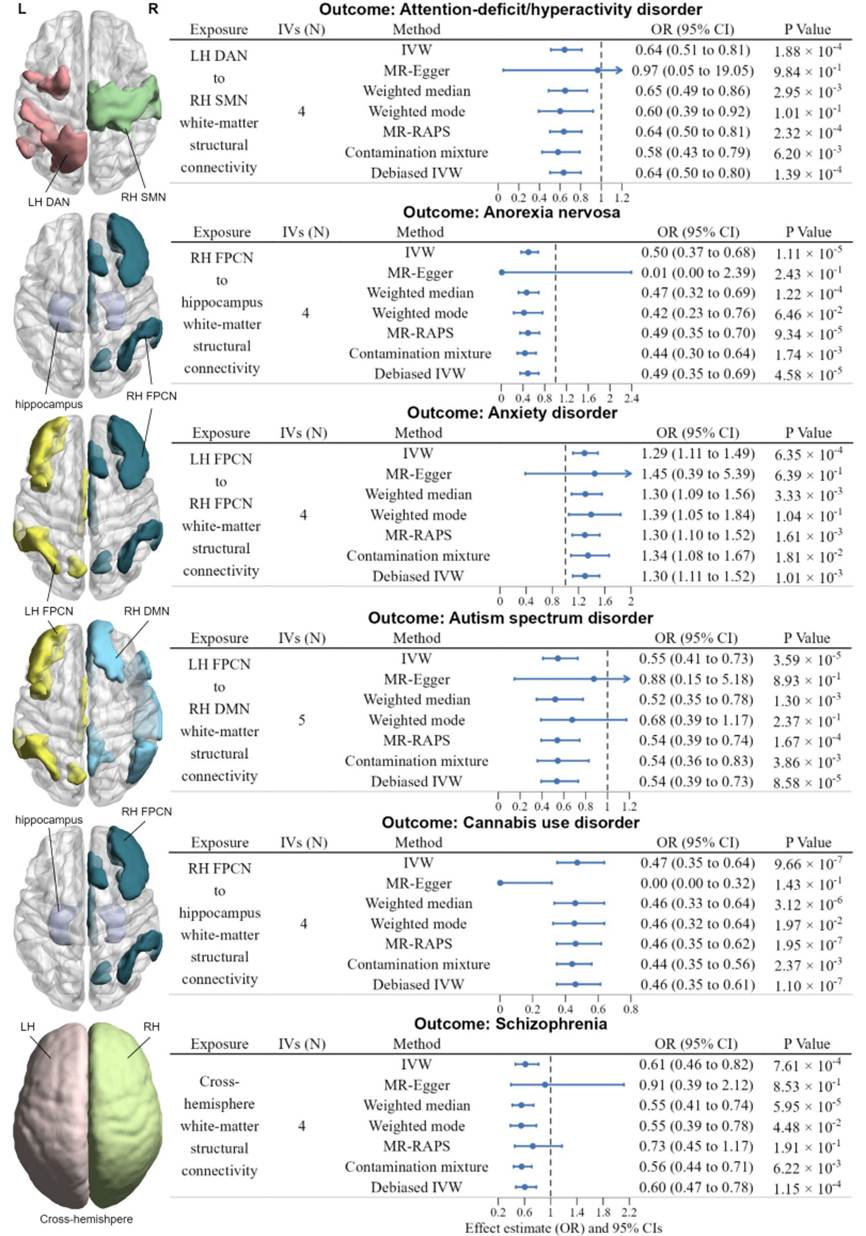

正向MR分析发现(如图2所示),左半球背侧注意网络(DAN)与右半球躯体运动网络(SMN)之间的白质结构连接每增加 1 个标准差(s.d.),注意力缺陷多动障碍(ADHD)风险降低 36%(IVW OR=0.64,95% 置信区间 CI:0.51~0.81,P=1.88×10⁻⁴);右半球额顶控制网络(FPCN)与海马体之间的白质结构连接每增加 1 个s.d.,神经性厌食症(AN)风险降低 50%(IVW OR=0.50,95% CI:0.37~0.68,P=1.11×10⁻⁵);左半球FPCN与右半球FPCN之间的白质结构连接每增加 1 个s.d.,焦虑障碍风险升高 29%(IVW OR=1.29,95% CI:1.12~1.49,P=6.35×10⁻⁴);左半球FPCN与右半球默认模式网络(DMN)之间的白质结构连接每增加 1 个s.d.,自闭症谱系障碍(ASD)风险降低 45%(IVW OR=0.55,95% CI:0.41~0.73,P=3.59×10⁻⁵);右半球FPCN与海马体之间的白质结构连接每增加 1 个s.d.,大麻使用障碍(CUD)风险降低 53%(IVW OR=0.47,95% CI:0.35~0.64,P=9.66×10⁻⁷);半球间白质结构连接每增加 1 个s.d.,精神分裂症(SCZ)风险降低 39%(IVW OR=0.61,95% CI:0.46~0.82,P=7.61×10⁻⁴)。

图2 正向MR分析结果汇总

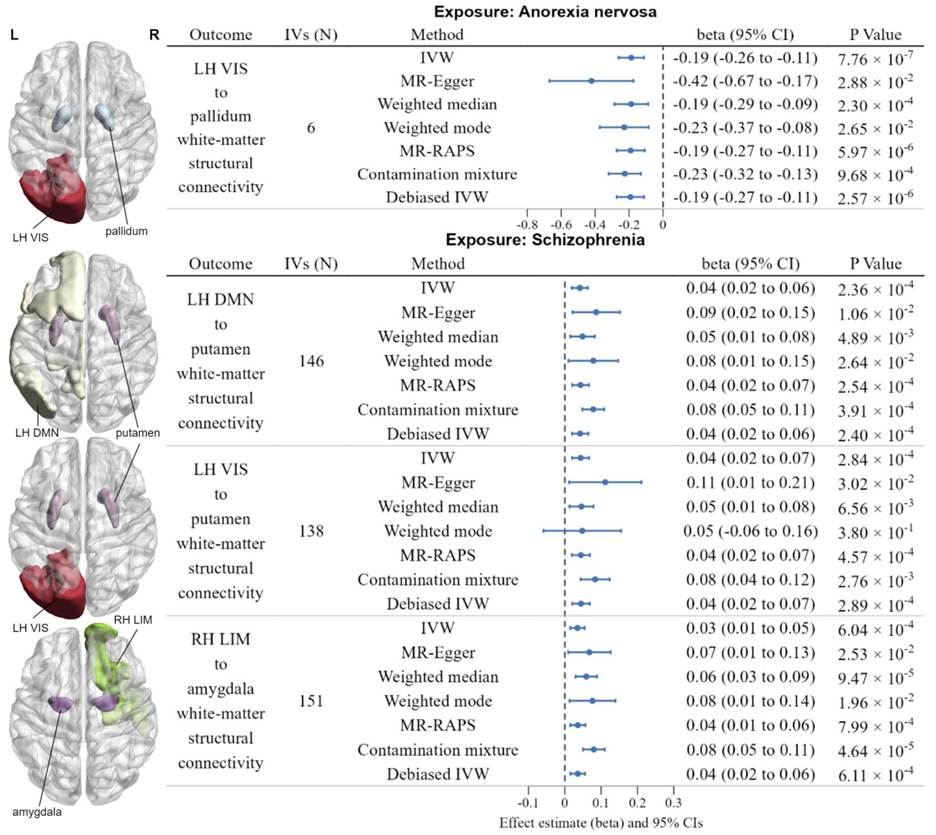

反向 MR 分析结果显示(如图3所示),AN患病风险对左半球视觉网络(VN)与苍白球之间的白质结构连接存在显著负向因果效应(IVW beta=-0.19,95% 置信区间 CI:-0.26~-0.11,P=7.76×10⁻⁷);SCZ易感性增加,与左半球默认模式网络(DMN)与壳核之间的白质结构连接升高相关(IVW beta=0.04,95% CI:0.02~0.06,P=2.36×10⁻⁴),与左半球视觉网络(VN)与壳核之间的白质结构连接升高也相关(IVW beta=0.04,95% CI:0.02~0.07,P=2.84×10⁻⁴),此外,还与右半球边缘网络(LIM)与杏仁核之间的白质结构连接升高相关(IVW beta=0.03,95% CI:0.01~0.05,P=6.04×10⁻⁴)。

图3 逆向MR分析结果汇总

通过对206个白质结构连接表型和13种精神疾病进行双向双样本MR分析,探讨了人脑结构连接组与常见精神疾病之间的因果关联。研究结果不仅有助于从结构连接组水平阐明主要精神疾病的发病机制,也为精神疾病的检测和预防提供潜在的生物标志物。

不过本研究仍存在一定局限性,例如在工具变量选择过程中,排除了与常见混杂因素(如收入、教育、饮酒和吸烟)相关的单核苷酸多态性(SNP),但其中部分与这些因素相关的工具变量,在所探讨的关联中或许并非混杂因素,而是中介变量。通过排除与这些变量相关的 SNP 来控制混杂,不仅可能降低统计功效,还可能无意中调整了构成因果机制的通路。此外,遗传变异未必能准确模拟环境变化;且MR估计值反映的是暴露对结局的终生影响,与从RCT或其他仅测量特定时间范围效应的方法得出的估计值相比,这种特性可能导致更大的效应量。未来的研究将受益于中介分析,以阐明收入、教育和生活方式等变量究竟充当混杂因素还是中介因素;同时也需开展纵向研究与多祖先群体研究,在临床上验证并扩展这些发现。

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pcn.13897

1. Stein, D. J., Palk, A. C. & Kendler, K. S. What is a mental disorder? An exemplar-focused approach. Psychol. Med. 51, 894–901 (2021).

2. GBD 2019 Mental Disorders Collaborators. Global, regional, and national burden of 12 mental disorders in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet Psychiatry 9, 137–150 (2022).

3. Liu, J. et al. Genome-wide Mendelian randomization identifies actionable novel drug targets for psychiatric disorders. Neuropsychopharmacology 48, 270–280 (2023).

4. Sanderson, E. et al. Mendelian randomization. Nat. Rev. Methods Primer 2, 1–21 (2022).

5. Lawlor, D. A., Harbord, R. M., Sterne, J. A. C., Timpson, N. & Davey Smith, G. Mendelian randomization: Using genes as instruments for making causal inferences in epidemiology. Stat. Med. 27, 1133–1163 (2008).